地域プロジェクト演習

Community-Based Learning(CBL) at School of Regional Design

NEWS

- 2025/05/28お知らせ

- 令和8年度地域プロジェクト演習 地域パートナーを募集いたします.【申請書提出締切 8/29(金)】

地域パートナー募集 説明相談会

第1回 6月25日(水)13:30〜15:00

第2回 8月5日(火)13:30〜15:00

・説明会の参加申し込みはこちらから

・申請フォーマット(.xlsx)のダウンロード - 2025/04/15お知らせ

- 2025年4月から令和7年度地域プロジェクト演習がスタートしました

- 2025/01/15授業支援

- 令和6年度地域プロジェクト演習の最終提案を発表しました

運営体制

地域デザインセンター、地域デザイン科学部教員、地域パートナーの3者が連携しながら学⽣の演習をサポートしています。

地域パートナー数

令和7(2025)年度は栃木県および県内10⾃治体、3団体、1企業と連携し、20テーマが演習に取り組んでいます。地域デザインセンターでは教育⽀援の⼀環として当演習をサポートしています。

<近年3年間の地域パートナー>

- 2024年度県内11⾃治体、4団体/

24テーマ - 2023年度県内13⾃治体、4団体、1企業/

22テーマ - 2022年度県内12⾃治体、6団体、1企業/

24テーマ

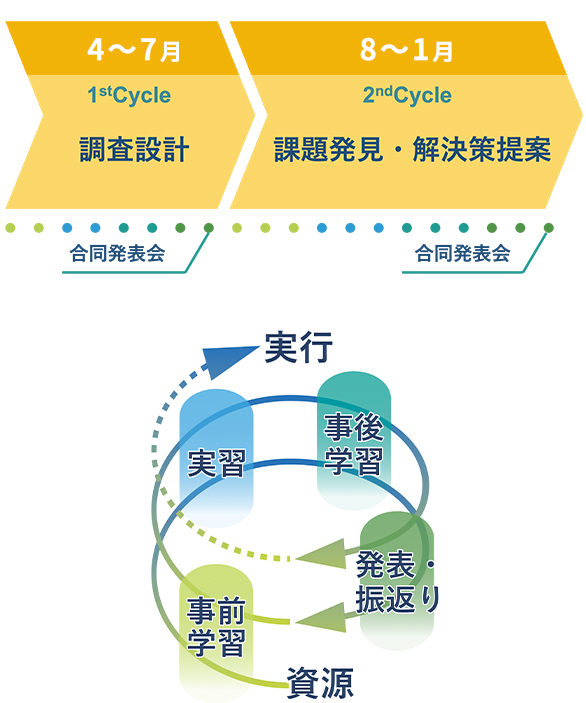

プログラム概要

1.準備年度(半年間)を経て、2.実施年度(1年間)がスタートします。

-

準備年度 (半年間)

「地域プロジェクト演習」を通じて、地域の課題を学⽣と共有し、課題解決策提案に向けて共に取り組んでいきます。

-

実施年度 (1年間)

1年を2つの期間に分け(1stCycle, 2neCycle)、各Cycleでは、事前学習、実習、事後学習、発表・振返りを⾏います。成果報告の機会として、最終発表会を年度末に実施しています。

演習後はこう生かされています!

学生

卒業論⽂のテーマに取り⼊れたり、⾃主的な地域活動として継続的に関わるなど授業を超えた広がりを⾒せています。

地域

実際に⾃治体で予算を組んで政策につながっている事例や、⾃主防災や美化活動など⾃治会活動で学⽣の提案が実際に取り⼊れられ、それを⾒た他の地域での広まりを⾒せるなど、地域プロジェクト演習を通した取組が県内各地で独⾃の展開を⾒せ始めています。

地域プロジェクト演習実績

最近の実績2022年度以降

- 2025年度授業支援

- 2025年4月から令和7年度地域プロジェクト演習がスタートしました

- 2024年度お知らせ

- 2024年4月から令和6年度地域プロジェクト演習がスタートしました

- 2023年度授業支援

- 令和5年度地域プロジェクト演習の最終発表会を開催しました

- 2023年度お知らせ

- 令和3年度・4年度の地域プロジェクト演習にて作成したSDGsカードゲーム『SDGsMatch』が宇都宮市SDGs人づくりプラットフォームにて製品化されました

- 2022年度授業支援

- 令和4年度のテーマおよび地域パートナーが決定しました

過去の実績2021年度以前

- 2021年度成果報告

- 令和3年度「若者と議会との協働」をテーマに活動した学生が、那須塩原市の市議会だより『ぎかいのひととき』(第97号)に掲載されました

- 2021年度成果報告

- 令和3年度「那須塩原駅周辺のまちづくり」をテーマに活動している学生が作成した、那須塩原市の広報誌・令和3年度1月号が完成いたしました

- 2021年度成果報告

- 令和3年度「若い世代へ広報誌の訴求力を高めるには」をテーマに活動している学生が作成した、塩谷町の広報誌・令和3年度12月号が完成いたしました

- 2021年度成果報告

- 令和3年度「広報誌とメディアの効果的な情報発信」をテーマに活動している学生が作成した、さくら市の広報誌・令和3年度12月1日号が完成いたしました

- 2021年度成果報告

- 令和3年度の最終成果報告会を実施いたしました

- 2020年度成果報告

- 令和2年度の「「道の駅たかねざわ 元気あっぷむら」リニューアル効果の検証と次の展開に向けた提案」をテーマに活動していた学生の提案が採用され、道の駅の直売所に設置されることになりました

- 2020年度成果報告

- 令和2年度の最終成果報告会を実施いたしました

- 2019年度授業支援

- 令和元年度の最終成果報告会を実施いたしました

- 2018年度成果報告

- 平成30年度の最終成果報告会を実施いたしました

演習に参加した学生の声

-

コミュニティデザイン学科 3年

実際に現地へ出向きそこに暮らす住民の方から直接お話をお聞きするという経験が出来たことがとても良かったと感じています。

普段の大学の授業であればあまり関わることのない沢山の方と交流を深めることで今までの自分にはない新たなアイデアや考え方を得ることに繋がりました。 -

建築都市デザイン学科 3年

始めはパートナーさんとの連携がうまくいかず進行が滞っていたが、教員の方々ならびにセンターの方々の熱心なサポートがあり、プロジェクト中盤からうまく軌道に乗り始めたとき、班員全員で喜んだのを覚えている。

各班員がプロジェクト成功に向けて強い意志を持ち、同じ目標に向かって各人の持つ個性と能力を十分に発揮できたから乗り切れたと思う。 -

社会基盤デザイン学科 3年

調査で行ったアンケートはうまく聞きたいことが聞けずもどかしさや後悔があった。地域の方やパートナーさんはじめ大学の先生方など多くの大人を巻き込んだプロジェクトになっていったときは迷惑かけてしまい申し訳ないと思う一方、大きなことをしている実感もあって楽しかった。努力が結果につながって嬉しい。